预览加载中,请您耐心等待几秒...

预览加载中,请您耐心等待几秒...

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

亲,该文档总共76页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

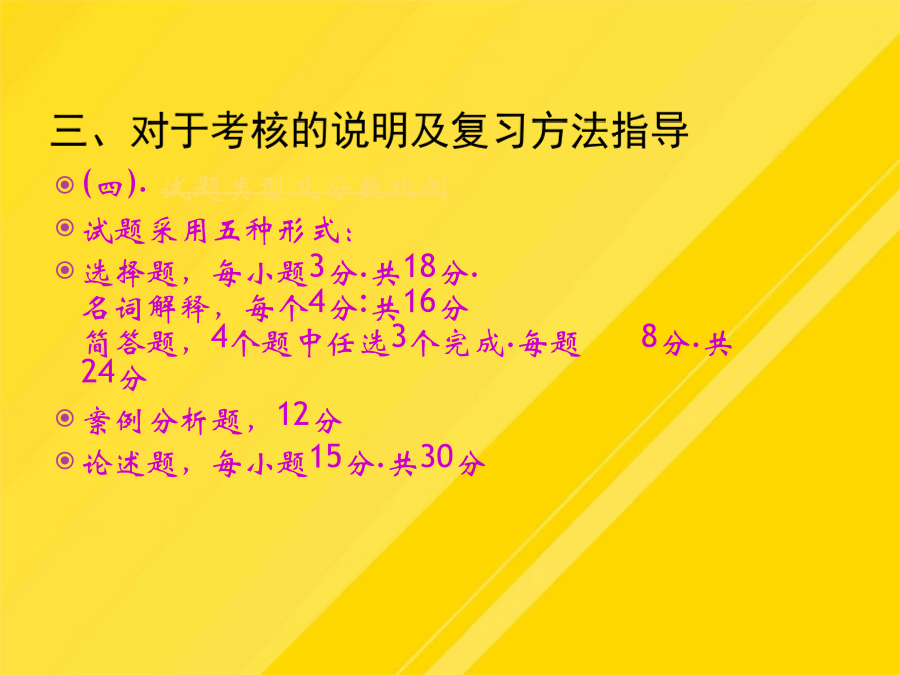

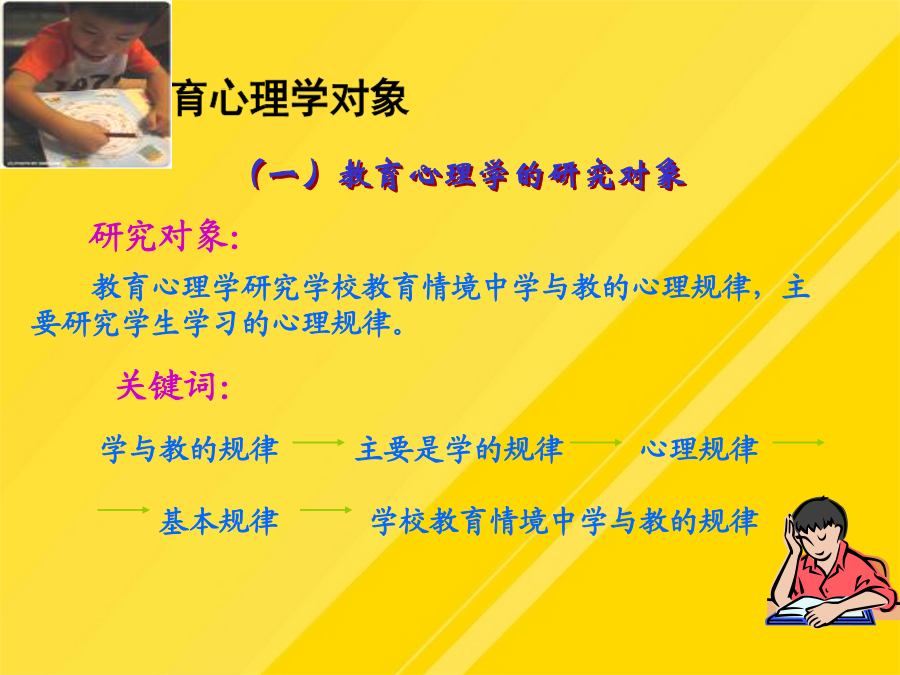

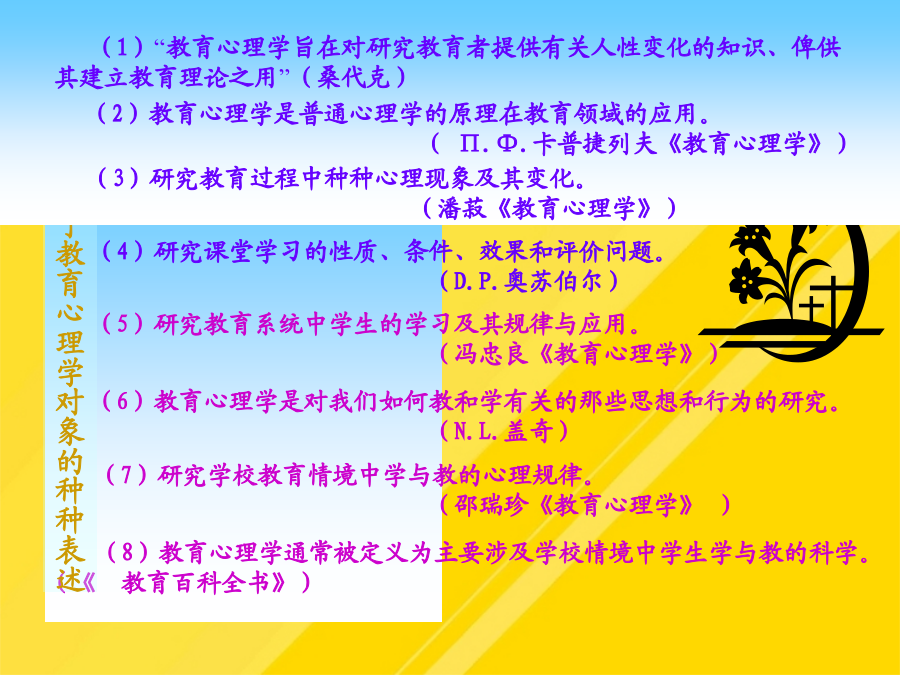

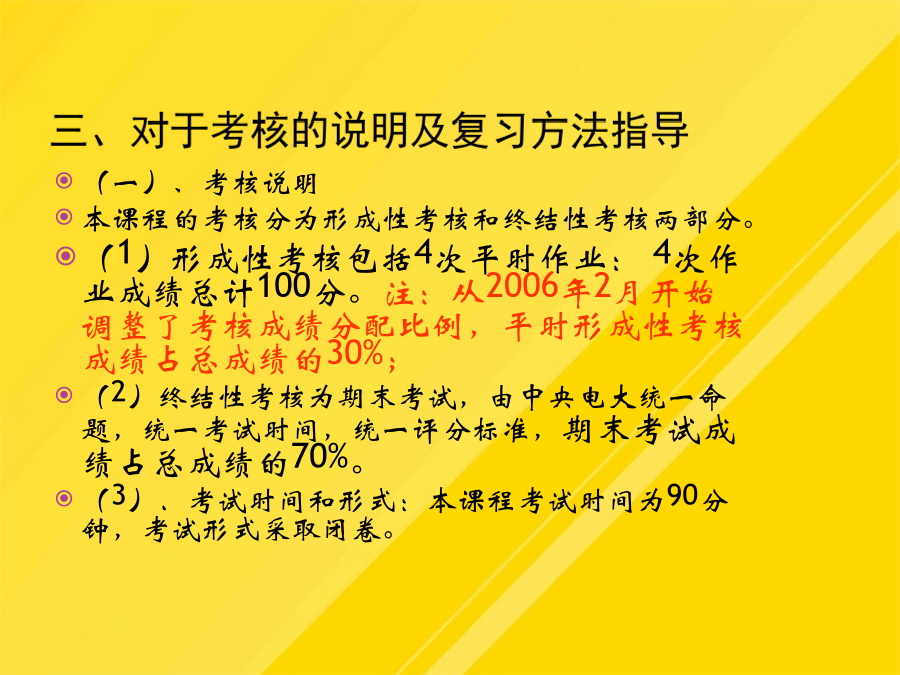

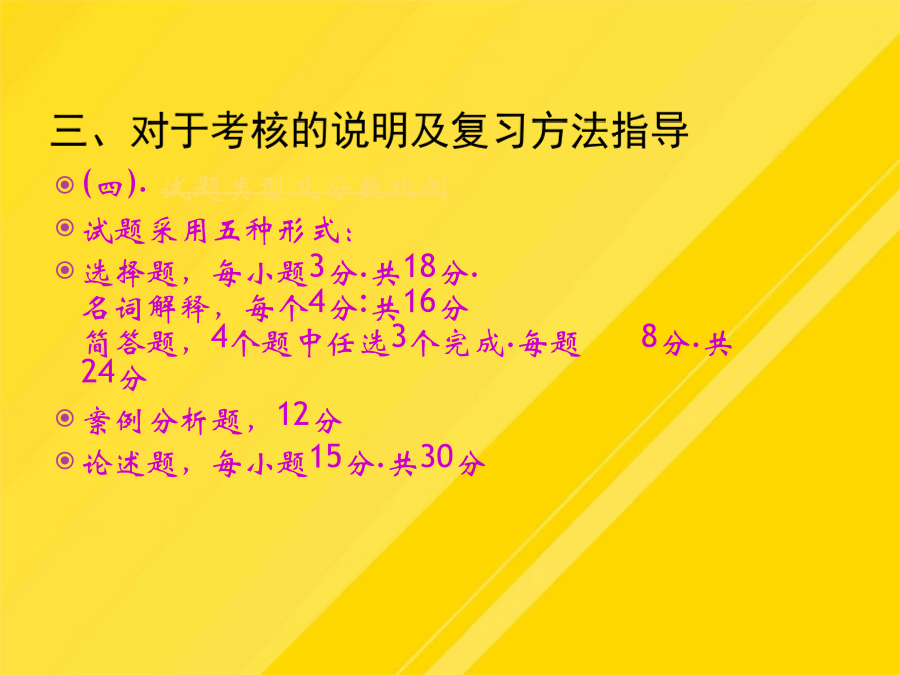

一、《教育心理学》课程概况二、自主学习指导三、对于考核的说明及复习方法指导三、对于考核的说明及复习方法指导第一章教育心理学导论一、教育心理学对象三、心理学与教育的结合第二章学习的概述一、学习的定义与分类二、学习与个体身心发展二、学习与个体身心发展三、学习的准备最近发展区:儿童在成人或同伴的帮助下所能达到的水平与他在独立完成作业过程中所能达到的水平二者之间的差距,叫“最近发展区”。教学必须走在发展的前头,为发展开路。教学要能促进学生的发展,教学内容必须定向于学生的最近发展区。维果茨基(Л.С.Выготский)提出了全新的学习准备观念。第三章学习理论第四章学习的动机人为什么要学习?一、学习动机的含义二、学习动机的作用(三)问题解决五阶段(杜威)问题的初始状态、解决方法、目标状态不明确(冯忠良《教育心理学》)知识的分类与陈述性知识的学习试误说:认为联结是通过反复尝试从而逐渐减少错误而建立的,没有什么认识、理解、意识的作用,因而是一个盲目的过程。三、安德森的激活论对知识学习过程的解释(冯忠良《教育心理学》)第三层次:能够运用本课程的概念与理论知识指导实际教学。第三层次:能够运用本课程的概念与理论知识指导实际教学。则我就批评他(她)第二,通过学习,提高学员的教育心理学理论素养,形成现代教育心理观念,为学习其它专业课程打下基础。2从客观责任到主观责任(对责任的道德判断)第一,通过学习,使学员学会探索学校教育的心理规律,能够解决教育教学中的各种心理问题,为学员在教育、教学工作中提高教育教学效率和质量提供心理科学的理论和方法指导;所谓意义障碍,是指学生头脑中存在的某些思想或心理因素阻碍他们对道德要求及其意义的真正理解,从而不能把这些要求转化为自己的需要。(二)品德与道德的区别与联系道德作为社会意识的一种形式,反映的是社会对其成员的道德要求,品德作为个体意识的一种形式,反映的是个体道德需要与社会道德要求之间的关系。三、学习动机的理论(二)、需要层次论二、需要层次论(续)二、需要层次论(续)第五章学习的迁移一、学习的迁移及其分类二、学习的迁移的意义第二节影响迁移的基本条件第三节迁移的理论知识的分类与陈述性知识的学习一、知识观二、知识的分类(二)程序性知识(Proceduralknowledge)三、陈述性知识的学习四、新知识习得的条件第七章程序性知识学习一、程序性知识与技能认知策略是个人对自己的注意、记忆、思维、学习等认识活动进行调节与控制,以提高认知操作水平的一类内部组织起来的认知技能。认知策略的功能是对信息加工的具体操作过程执行控制。无论从内涵或是从外延来看,程序性知识与技能同义。章丘电大道德作为社会意识的一种形式,反映的是社会对其成员的道德要求,品德作为个体意识的一种形式,反映的是个体道德需要与社会道德要求之间的关系。个人的品德及其行为表现体现了社会道德的内容。(2)充分发挥优秀文艺作品与具体、生动事例的感染作用。(8)教育心理学通常被定义为主要涉及学校情境中学生学与教的科学。练习:是以一定方式加以组织的、目的在于改进动作的多次执行同一种活动的过程。训练:指人为设计的有结构的练习。三、对于考核的说明及复习方法指导依据了实验事实,反映了学习活动的部分实际。策略反应具有新颖性、选择性和灵活性。(三)、要求学员在把握课本主要内容的基础上,多看一下往年试题,结合教学案例把握出题规律与特点,有的放矢地学习和复习。巩固的、自动化了的活动方式训练:指人为设计的有结构的练习。为了调动学习的学习积极性,应注意满足学生的基本需要,相信学生具有自我实现的倾向;注意、记忆、思维、学习等理论要点:知识和意义不是独立于我们而存在的,而是由人建构起来的,对事物的理解不是简单由事物本身决定的,而是人以原有的知识经验为基础所建构的自己对现实世界的解释和理解。卡普捷列夫《教育心理学》)(三)认知策略学习的促进第八章问题解决及其教学一、问题与问题解决3.寻求解答的策略二、问题解决的过程第九章动作技能及其形成一、技能的概念二、技能的分类(一)练习练习:是以一定方式加以组织的、目的在于改进动作的多次执行同一种活动的过程。训练:指人为设计的有结构的练习。(二)练习进程:动作技能形成的阶段三、熟练操作的五特征第十章品德的形成一、品德与道德(二)品德与道德的区别与联系(二)品德与道德的区别与联系二、关于品德的认知发展理论及其教育启示(二)、品德形成的一般条件(一)道德信念形成的条件道德认识转化成道德信念除了要有对道德准则及其意义的较深刻的理解外,还赖于多种条件:1.教育者的言行一致2.在道德实践中获得与道德规范要求相符合的道德经验3.对照道德准则开展道德