预览加载中,请您耐心等待几秒...

预览加载中,请您耐心等待几秒...

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

亲,该文档总共16页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

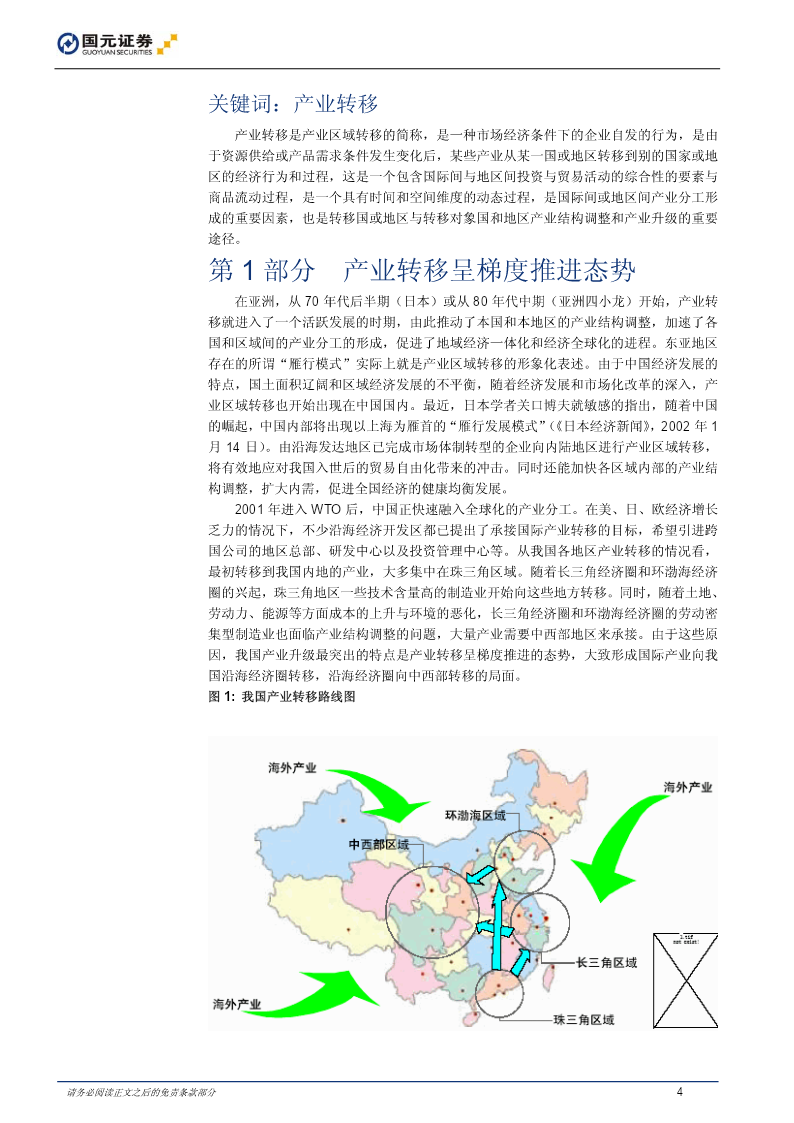

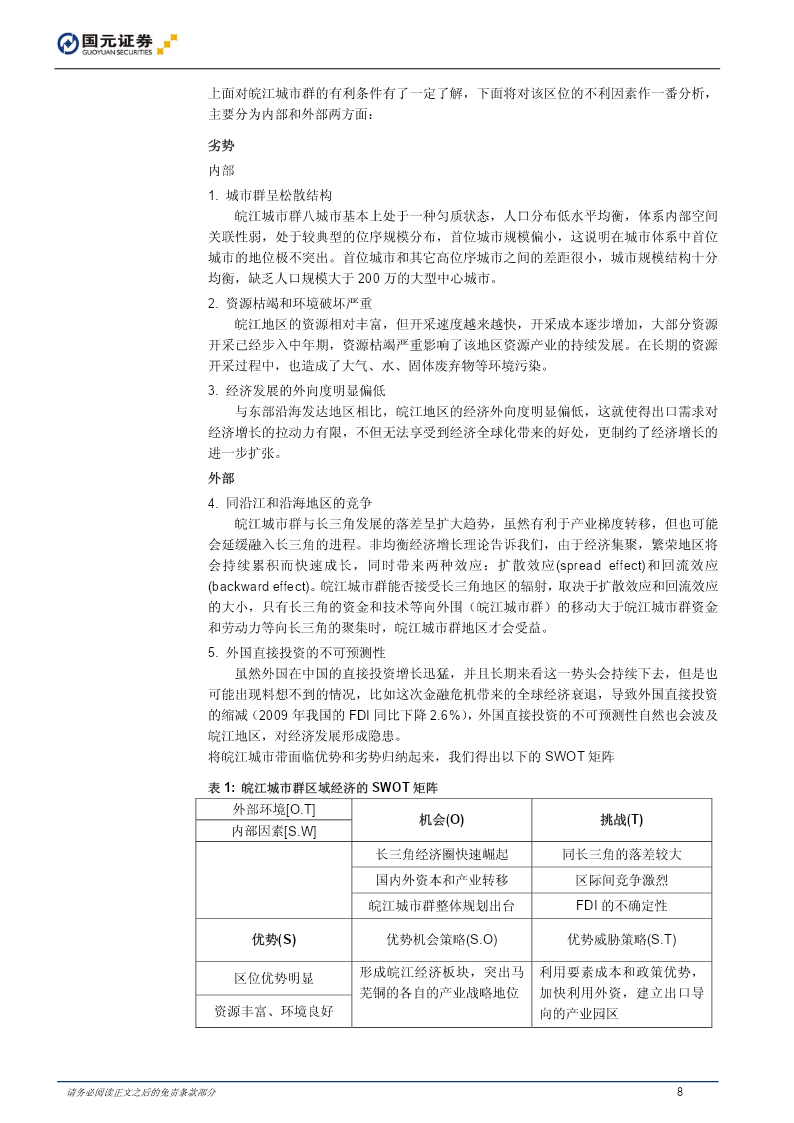

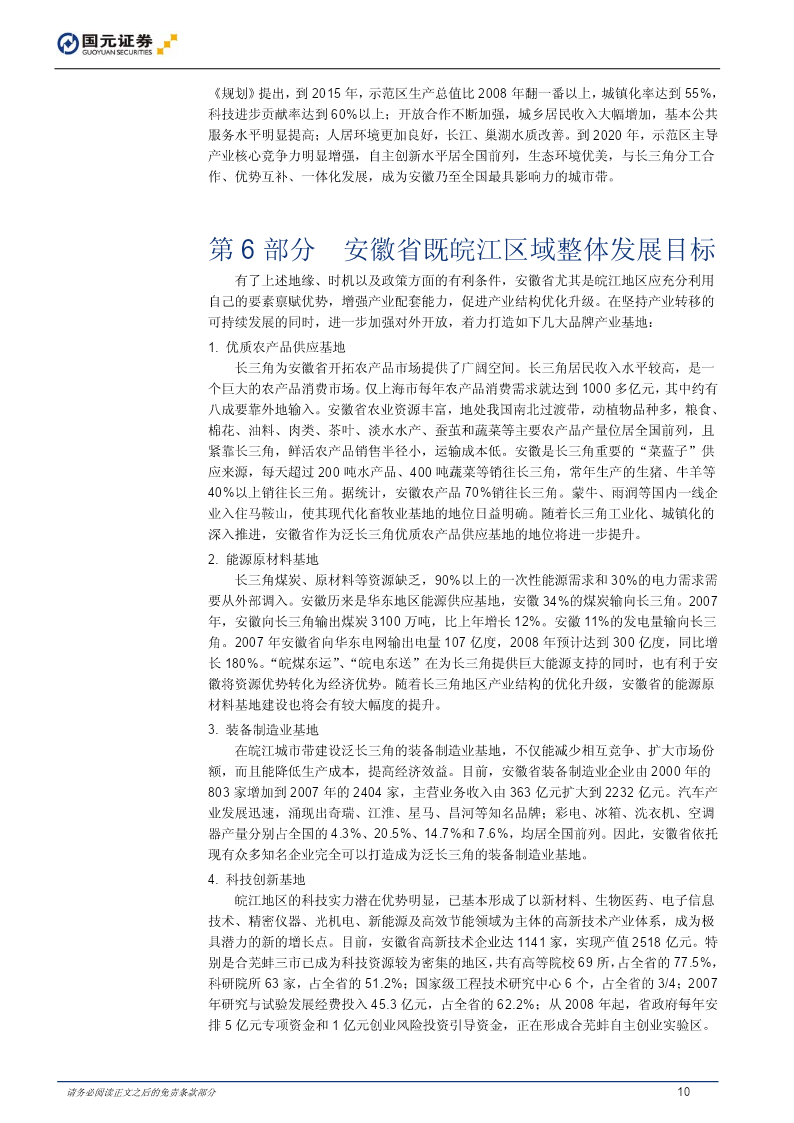

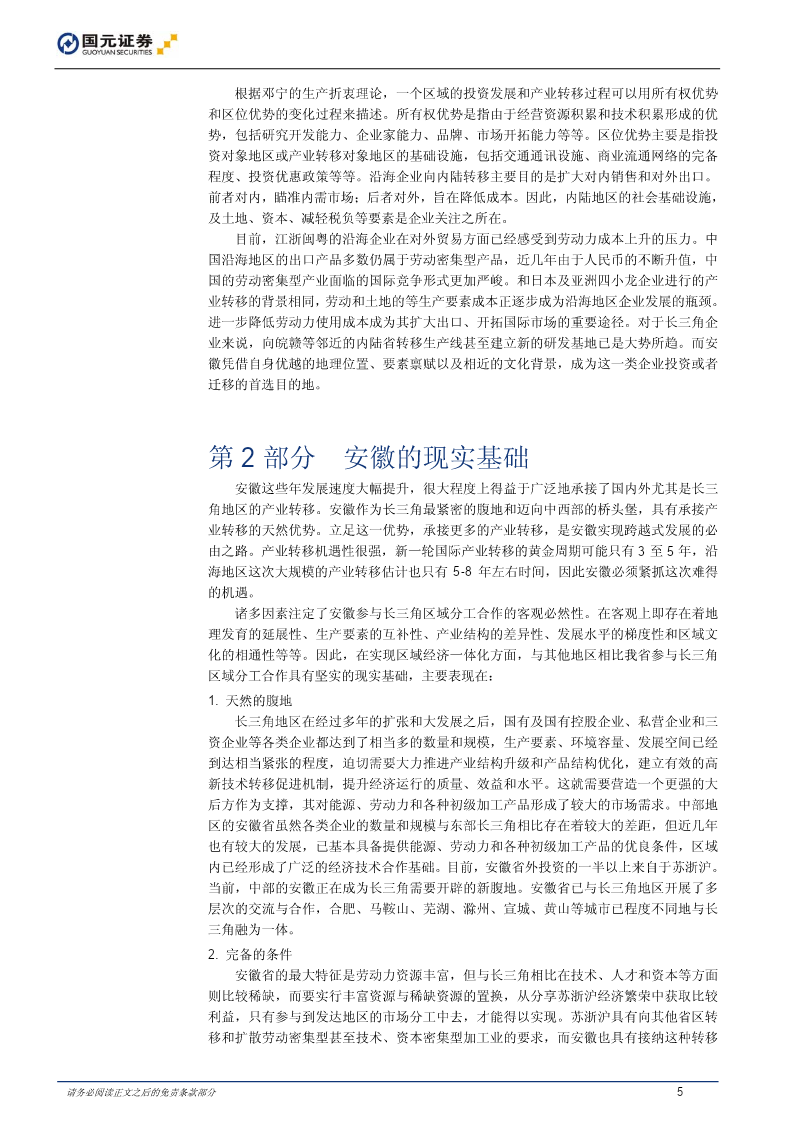

皖江示范区研究系列报告年月日历史的重任20100318—皖江地区积极应对产业转移投资评级推荐相关研究报告《国元证券皖江示范区研究系列报告—摘要:皖江动态(第1期)—皖江示范区建设吹过去我国经济的高速增长,基本上是以大量消耗资源为代价的数量扩张型的响号角》(20100205)增长,中国每万元GDP所需的物质消耗是发达国家的4~6倍。经过30年的改革开放和快速发展,中国的产业升级已成为一个必然的趋势,而在产业升级中产业转移则是重要的一种方式。产业转移是产业区域转移的简称,属于市场经济条件下的企业自发的行为,联系方式是在资源供给或产品需求条件发生变化后,某些产业从一个国家或地区转移到别研究员:屠海、卢羽佳国家或地区的经济过程。在亚洲,从年代后半期的日本到年代中期的亚洲7080电话:021-51097188-1935四小龙,皆是通过产业转移来实现本国或地区经济的跨越式增长。可以说产业转电邮:luyujia@gyzq.com.cn移推动了各国的产业分工,有效促进了东亚地区的经济一体化。联系人:赵喜娟90年代随着中国经济的崛起,日本学者关口博夫敏感的指出,中国内部将出电话:(86-21)51097188-1952现以上海为雁首的“雁行发展模式”。所谓“雁行模式”实际上就是产业梯度转移电邮:zhaoxijuan@gyzq.com.cn的形象化表述。由沿海发达地区的市场化企业向内陆地区进行产业区域转移,将地址:中国上海市浦东南路379号有效地应对我国入世后的贸易自由化带来的冲击。对于长三角企业来说,向皖赣金穗大厦15F(200120)等邻近的内陆省转移生产线甚至建立新的研发基地已是大势所趋。安徽凭借自身优越的地理位置、要素禀赋以及相近的文化背景,成为该类企业转移的首选。皖江地区是安徽省经济的核心区域,包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市,以及六安市的金安区和舒城县,共59个县(市、区)。该地区2008年人均GDP为1.9万元,超过中部平均水平,且与长三角的交通网络实现对接,人流、物流成本较低。对投资者来说具有交通便利、资源丰富、环境优良、产业基础较好、要素成本低廉等天然的优势,是迎接长三角产业转移的桥头堡,也是打造泛长三角经济圈不可或缺的一环。另一方面,我们也要看到安徽目前的不足之处:思想观念落后、行政壁垒严重、要素成本优势弱化,这都将削弱我省在产业区域转移中的竞争力。就皖江地区而言,尚有:城市群结构松散、资源枯竭、外向度偏低等内在缺陷;加上外资FDI的不确定性以及产业回流的可能性。我们需要时时加以警觉,采取积极的策略来弥补和应对这些不利因素。2010年1月,国务院已正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,并将其纳入国家发展战略,这是我国首个以产业转移为主题的区域发展规划。为推进安徽参与泛长三角区域发展分工指明了方向。有了上述地缘、时机以及政策方面的有利条件,皖江地区要充分利用自己的要素禀赋优势,增强产业配套能力,促进产业结构优化升级。在坚持产业转移的可持续发展的同时,进一步减少行政壁垒,加强对外开放。以期打造成为泛长三角地区“农产品供应”、“能源原材料”、“装备制造”、“科技创新”、“旅游休闲”的品牌产业基地。请务必阅读正文之后的免责条款部分1目录关键词:产业转移............................................................................................4第1部分产业转移呈梯度推进态势............................................................4第2部分安徽的现实基础............................................................................51.天然的腹地........................................................................................................................52.完备的条件........................................................................................................................53.丰富的自然资源........................................