预览加载中,请您耐心等待几秒...

预览加载中,请您耐心等待几秒...

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

亲,该文档总共64页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

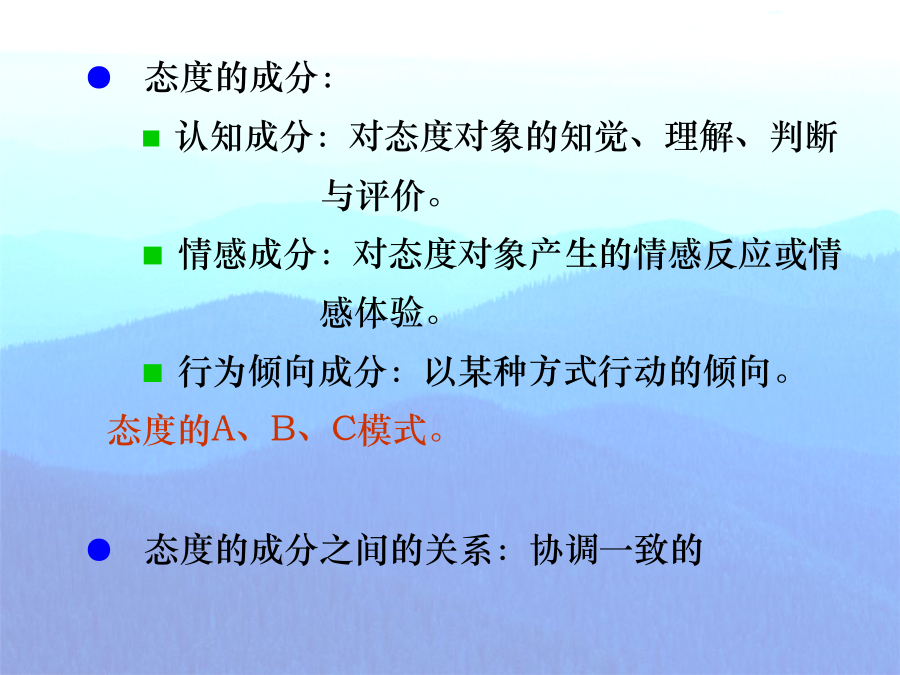

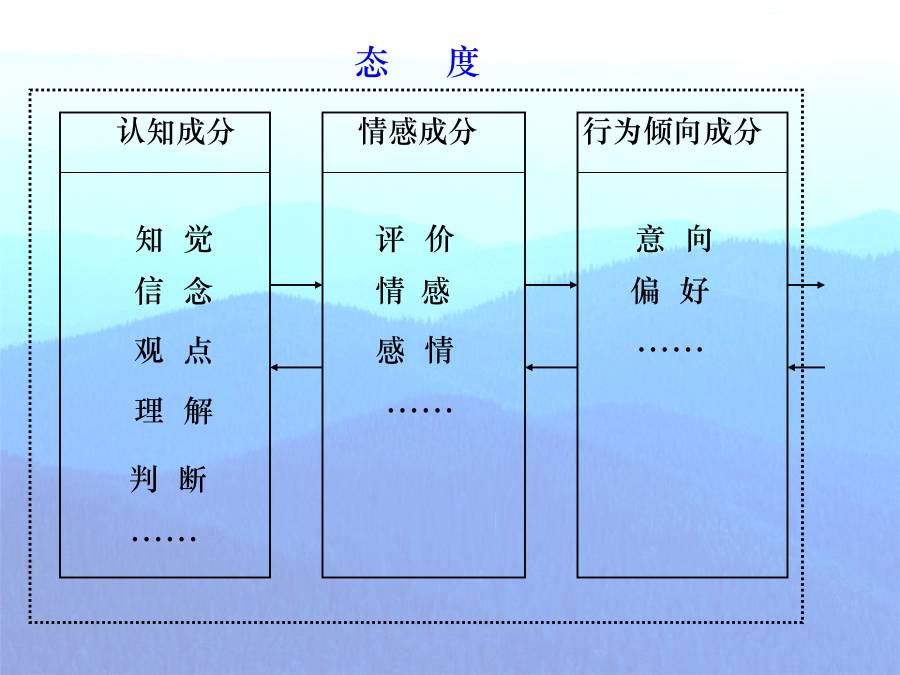

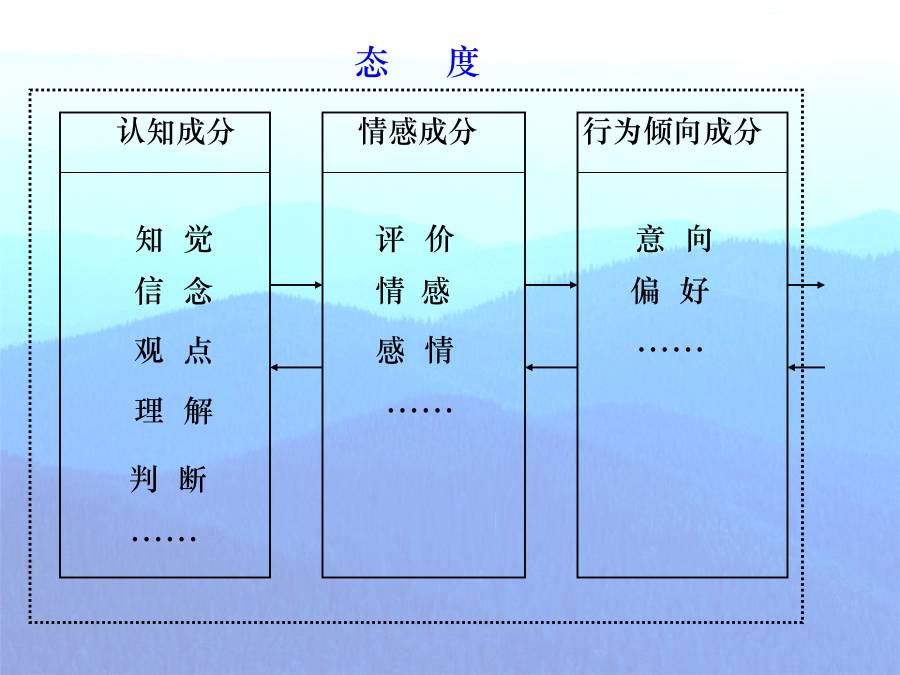

社会心理学第五节态度第一单元态度形成一、态度的概念态度是个体对特定对象的总的评价和稳定性的反应倾向。●态度的特点:■内在性■对象性■稳定性●态度的成分:■认知成分:对态度对象的知觉、理解、判断与评价。■情感成分:对态度对象产生的情感反应或情感体验。■行为倾向成分:以某种方式行动的倾向。态度的A、B、C模式。●态度的成分之间的关系:协调一致的态度认知成分情感成分行为倾向成分知觉评价意向信念情感偏好观点感情……理解……判断……●态度与行为■态度含有行为的倾向性。■大量的研究表明,人们的日常行为常常与态度不一致,■态度与行为关系比较复杂。●态度与价值观:■价值观是个体核心的信念体系,是个体评价事务与抉择的标准,是关于什么是“值得的”的看法。■价值观对态度有直接影响。评价是核心要素。评价即确定价值,就是确定态度对象对个体的社会意义。■态度对象的客观价值对态度有重要影响,但态度的直接决定因素是个体赋予对象的主观价值。■态度与价值观有根本的不同。(1)价值观更抽象和一般,更稳定和持久,更不容易转变。(2)价值观通过影响态度而最终影响行为。■个体的各种价值观根据价值选择的重要性构成了一个完整的价值体系。■越是接近价值体系中心的价值,越是接近态度体系中心的态度,对个体的意义越大,对个体行为的影响力也越大。二、态度的功能●工具性功能:尽力发展能给自己带来利益的态度。●自我防御功能:倾向选择有利于自我防御的态度。●价值表现功能:强调个体被动保护自我形象与价值。●认知功能:个体对情境中的客体通过态度来赋予其意义。三、态度的属性●方向:对态度对象是肯定指向或是否定指向。●强度:即态度方向的程度。●深度:个体对某态度对象的卷人水平。●向中度:某种态度在态度体系及相关价值系统中接近核心价值的程度。●外显度:在其行为方向与行为方式的外露程度。四、态度的形成凯尔曼的服从——认同——内化三阶段论●服从:按社会规范和社会期待或他人意志在外显行为方面表现与他人一致,以获得奖励,避免惩罚。——表面的、暂时的●认同:个体自愿接受他人观点、信息或群体规范,使自己与他人一致。——感情因素●内化:真正从内心相信并接受他人观点,使之纳入自己的态度体系,成为一个有机的组成部分。————理智因素第二单元态度转变●定义:态度转变是个体形成一定态度后,由于接受某种信息或意见而引起变化。态度转变过程就是说服的过程。一、态度转变模型●霍夫兰模型:见图霍夫兰的态度转变模型可信差距信念警告意图畏惧人格分心二、影响态度转变的因素(一)传递者方面的影响因素●传递者的威信;●传递者的立场;●说服的意图;●说服者的吸引力:认同(二)沟通信息方面的影响因素●信息差异:威信与差异的共同作用。●畏惧:与态度转变的关系不是线性关系。●信息倾向性:■对一般公众,单方面(正面)信息说服效果较好;■对文化水平高的信息接受者,提供正反两方面的信息,说服效果较好。●信息的提供方式(二)沟通信息●信息差异:威信与差异的共同作用。态高威信度改变中威信程度低威信小中大差距●畏惧:与态度转变的关系不是线性关系。■倒置U型关系;■还应指向努力的方向。态度改变低中高(害怕程度)(三)接受者方面的影响因素●原有的态度与信念:内化了的;直接经验形成的。●接受者的人格因素:依赖性、自尊、社会赞许动机。●个体的心理倾向。(四)情境●预先警告:双重作用。●分心:影响复杂。●重复:沟通信息重复频率与说服效果呈倒U型曲线关系。二、态度转变理论●海德的平衡理论:在人们的态度系统中存在某些情感因素之间或评价因素之间趋于一致的压力,驱使人们恢复平衡——费力最小原则。■P—O—X模式P++OX+平衡型++++++不平衡型++++++●认知失调理论■费斯廷格认为,如果两种认知不一致,就会造成认知失调。■四种原因:逻辑的矛盾、文化价值冲突、理念的矛盾、新旧经验相悖。■减少认知失调的途径:1.改变或否定失调的认知因素的一方,使二个认知因素协调。2.引起或增加新的认知因素以改变原有的不协调关系。3.降低失调的认知因素双方的强度。●社会交换论●逆反心理逆反心理指个体用相反的态度与行为来对外界的劝导做出反应的现象。逆反心理是一种心理抗拒反应,是个体适应环境的一种正常的心理机能。典型的逆反心理有三种。1.超限逆反超限逆反是机体过度接受某种刺激后出现的逃避反应。2.自我价值保护逆反自我价值和尊严对人的生活具有特别的意义。当外在的劝导或影响